2020年2月26日 認識→備え→対応

SDGsは、他とは違う『特性』があります。SDGs成長経営に踏み出すには、その「特性」に合わせた能力を自社内に持つことが求められます。

本夜は、『SDGs』を成長経営に取り込み、10年後に隆々とした会社になるために不可欠な下記『3つの力』を中心に綴ります。

(その「3つの力」は多くの業種を現場でご支援してきた中でたどりついた新価値創造研究所の結晶であり、「SDGs成長・成功の道筋」です)

A.持続力

B.創造力

C.環境力

SDGsの特性(本質・特質)を理解して、上記「3つの力」に真正面から取組み、その力を内包・実装することにより、将来に向けた強力なコンピテンシー(=高い業績や成果につながる新行動様式や特性)を内外に発信することができます。

逆に言えば、「3つの力」を持たなければ、SDGsの成長経営には届かないことを断言します。追い追い説明していきますので、納得いただけますと幸いです。。

さて、第279夜に「経営者にとって、SDGs取組みの魅力」上位3つをピックアップしました。

1.SDGsを通した「成長市場・成長経営への期待」

2.グローバルスタンダードであり、共通言語

3.求人、就職のアドバンテージ

それは、多くの経営者が本能的に「自社にSDGsを取り込まねばならない」という気持ちになる3項目です。多くの経営者が反応します。

ただ、どの様な気持ち、気概でSDGsの扉をノックするのかはあまり問題ではなく、先ずスタートラインに立ってSDGsワールドを眺めて反応していただくことに大きな意味があります。

それでは、ABCの順にご案内します。

そこには、①②と分類して記しています。

下記①は、「SDGs」そのものが持つ特性について

下記②は、自社が「SDGsの特性」を取り組むことの理由と利点について

◆A.持続力(サスティナビリティー)

①(「SDGs」そのものが持つ特性について)→「地球・人類の持続可能性」の追求・克服

SDGsの目的は、“人類社会と地球のサステナビリティ(sustainability:持続可能性)”にあります。その危機意識が根底にあります。

②(自社が「SDGsの特性」を取り組むことの理由と利点について)→自社経営の存続可能性(サスティナビリティー)

アンケート結果や実際に多くの経営者・社員とお話して出てくる本音は、「経営環境が大きく変わっている中で、これまでのやり方、考え方の延長上では会社の存続は難しい」と想われていることです。

つまり、

・「10年後の会社の持続性・継続性」

に対する不安・不満が顕在化しています。

さて、皆さんに質問しますので本音で答えてください。

・あなたの会社は、目前の数字を上げることに追われて、短視点で先が見え辛くなっていませんか?

・あなたの会社は、10年後に隆々とされるイメージを持たれていますか?

・あなたの会社は、将来に向けたコンピタンスを用意されていますか?

「従来の改善型・積み上げ型経営」や「とにかく一生懸命頑張る経営」で短期的に凌いでいるというの経営スタイルから何とか脱したい、と思っていませんか?

その様な不安・不満を解消するためには、持続可能性が中心にあるSDGsを活用することをお奨めします。

SDGsは、「10年後という時間軸で自分たちがワクワクする自社をイメージすること」で経営の風景、視座、社員のモチベーションを変えられる数少ないツールです。

それは、SDGs17ゴールと本業を結合して、10年後に持続的に生き残る(サスティナブル&サバイバル)ための「大きな成長戦略を考え、描く」ことから始まります。

さてさて、ここで福島正伸さんの言葉をご紹介します。

“どんな遠い山でも、見えるなら行ける。どんな遠い夢でも、見えるなら実現できる”

「将来イメージをつくることが難しい」と避けている経営は、結局、成長戦略が描けずに、「次の一手」が打てずに上記の「SDGs取組みの魅力」3項目の実現から遠ざかってしまうのが実情です。

経営者・社員は、ワクワクする「社会に役立つ遠い山、遠い夢」が見えなければ力を発揮できません。それは、前職パイオニア社でその失敗挫折と成功の双方を実体験してきたのでよくわかります。

(変化する環境の中で、失敗しないで隆々とした会社/地域に再興していただくことを目的として、7年前に新価値創造研究所を設立しました)

経営者のかたは、

・社員や関係者の方たちが共感する“10年後のありたい姿”を描くことをされているでしょうか?

“2030SDGsのありたい姿”ができていれば、そこから何が不足しているのかがわかり、「次にそれをどう実現するか」を考えるステージに向かうことができます。

そのイメージがなければ、いったい何を創造(イノベーション)していいかわかりませんものね。

SDGsは、10年後の“ありたい姿”を洞察するところから始まるのです。その“ありたい姿”の明確化が御社の一つ目のコンピテンシーになります。

◆B.創造力(イノベーション)

①「SDGs×イノベーション」

「A.持続力」に記した「人類社会と地球のサステナビリティ」は、過去のやり方・考え方の延長上では実現できないことは多くのメディアが伝えています。

2030年までの10年間が分水嶺(人類危機の方向性が決まる分かれ目)となっていることが、「2030SDGs」の強い危機意識であり活動のモチベーションです。

SDGsは、今よりも良い地球、良い未来を実現するイノベーションと共にあります。

②「SDGs×本業×イノベーション」の統合(第275夜:『SDGS成功の秘訣』参照)

SDGsには17のゴールがあり、そのゴール群は「実現を待っている世界のニーズ」です。

「本業とSDGs」を繋げると浮かび上がる「社会に役立つ遠い山、遠い夢(想像力)」は、現実との間に大きな隔たり(ギャップ)があるのは当然です。

それを埋めていきたいと自発的・主体的・継続的に考えるのが、創造力(イノベーション)です。

(この「継続的、持続的」という認識・活動が特に重要です)

(「現状維持で対応している」ということは、倒産(第13夜、124夜)に向かっているということです)

“ありたい姿(ビジョン)”から自社にできることを主体的に考え、成長機会を自ら見つけ、持続的に挑戦することが成長経営のステップです。

⇒会社を持続可能にするには、“ありたい姿(ビジョン)”をベースに前向きの燃える社員の創造力(イノベーション力)が不可欠です

さて、この「創造力(イノベーション力)のステージ」で急に腰が引けてしまう経営者・社員の方たちがおられます。

ぜんぜん心配される必要はないのです。その能力(リテラシー)を身に着ける成長環境(心得と方法)を私たちがご提供いたします。

その内容と能力については、第89夜「『本質的な違い』を生み出す3つの抽象化能力」に、図解で綴っていますので是非そちらをご覧ください。

そこには、

・ミッション(深い知)・ビジョン(高い知)・バリューイノベーション(広い知)

が創造力の源泉になっていることを明らかにしています。

上記「持続力」で記した10年後のビジョンは、「ミッション→ビジョン」の過程で生まれてきます。

これまでの経営の行き詰まりを脱する「3つの余白」を埋めるコンピテンシー(高い業績や成果につながる新行動様式や特性)をここで習得され活用することで、隆々とした将来を描き、未来を拓くことが可能になります。

そのためには、創造型人財の育成・開発が求められます。会社はその『人財』が育つことで成長します。

多くの社員の方たちが、そのコンピテンシーを習得・活用いただくことで、燃える集団が出来上がり、その方法習得が会社の二つ目のコンピテンシーになります。

そうなると、将来経営は現状の取引先の意向に従うのではなく、自らの想像力・創造力で市場を拡大、開拓する方向に変わっていくことが可能です。

それは、上記の自社の持続可能性を更に高めることにつながります。

(ここまででお分かりの様に、持続力と創造力はコインの裏表なのです)

(持続するには創造の知が必要で、創造には持続の知が必要です)

◆C.環境力

①SDGs(3つのエコロジー)の「自分ゴト化」(第277夜)

SDGs(心・社会・地球の三つの環境)と多くの賛同者・関係者が主体的・有機的につながっていることで大きな価値が生み出されます。

是非、ジャパンSDGsアワードの受賞企業をみてください。、SDGs達成に対し前向きで積極的な意識を全社員で共有できているという点が共通しています。

参考ですが、第277夜(三つのエコロジー)を理解することで、SDGsの全体像が腑に落ちて、「SDGsの自分ゴト化」が加速します。

②成長経営の環境づくり(場・仕組み・人財)

SDGs成長経営を推進するときには、「持続力/想像力」「創造力/構想力」を生み出す「場・環境・仕組み」が必要なことが判ります。

・Outer:10年後を考える場づくり

・Interface:10年後の成長エンジン、プラットフォームを検討する場づくり

・Inner:創造型人財を育成、開発する場づくり

という成長環境の「場・仕組み・人財」が多くの現場で圧倒的に不足していることが判ります。

その不足やハードル越えを、誰が代行(ファシリテーション、ナビゲーション)するかで結果も違ってきます。

さてさて、多くの経営者が期待する「SDGsで成長経営を目指す」ということは、上記、「A.持続力、B.創造力、C.環境力」の3つの力を自社に内包することを意味しています。

その実装そのものが、自社のコンピテンシー(=高い業績や成果につながる新行動様式や特性)につながるがお分かりいただけたでしょうか。

それゆえに、先行した会社は上記の不足に気づくことが早くなり、SDGs成長経営を決断した会社は「SDGsコンピテンシー」に挑戦(構想・実行・更新)して、迅速に隆々とした会社に近づいてゆきます。

新価値創造研究所は、上記「SDGs・3つの力」を理論と実践の両輪でご支援・代行することで、再考・再興する企業・地域・人財が、日本中に溢れることに貢献したいと思っています。

価値創造から「事業創生・地域創生・人財創生」へ

これまで様々な業種業態に、SDGs勉強会、SDGs講座、SDGs実践プロジェクトのご支援をしてきたのですが、「SDGsカードゲーム」というものがあることを知り、ご縁があって「2030SDGsカードゲーム体験会」に参加してきました。

そこで、

・いったい、どのような内容なのか

・どのような方たちが興味関心を持たれているのか

・上記の自分の活動とつなげると新結合となるかもしれない

というSDGs絡みのマーケティングとイノベーションを兼ねて申し込みをしました。

当日、そこには、小学生から高齢者まで老若男女・12名の集合でしたが、興味深かったのは、二組の親子が参加され、その一組は4人(小学生・高校生・夫婦)で勉強にきていたことでした。

更に、高校の校長先生も第2の人生を模索されていたことです。そして、素敵な会場とファシリテーターが我々を疑似SDGs体験に誘いました。

さて、カードゲーム「2030 SDGs」とは、SDGsの17の目標を達成するために、2030年までの道のりを体験するゲームです。

・「なぜSDGsが私たちの世界に必要なのか」

・そして「それがあることによってどんな変化や可能性があるのか」

を体験的に楽しみながらSDGsの本質を理解することができるようになっています。

ルールはいたってシンプルで、与えられたお金と時間を使って、プロジェクト活動を行うことで、最終的にゴールを達成するというものです。

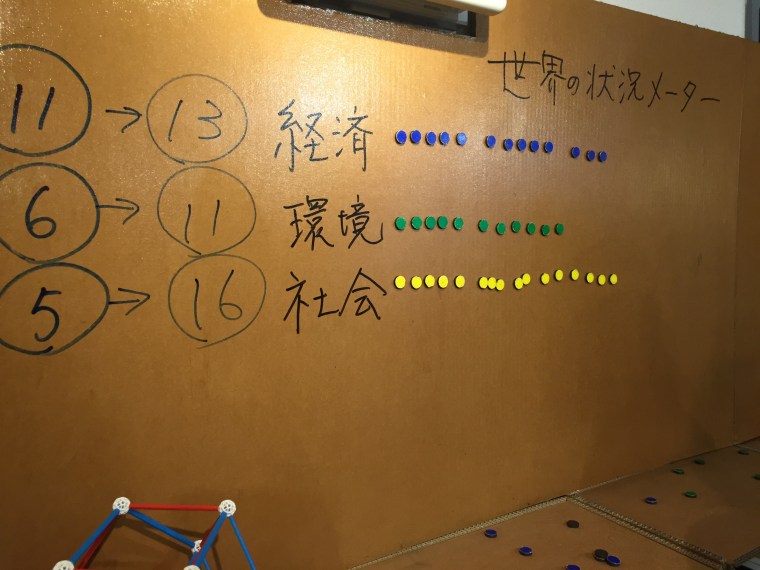

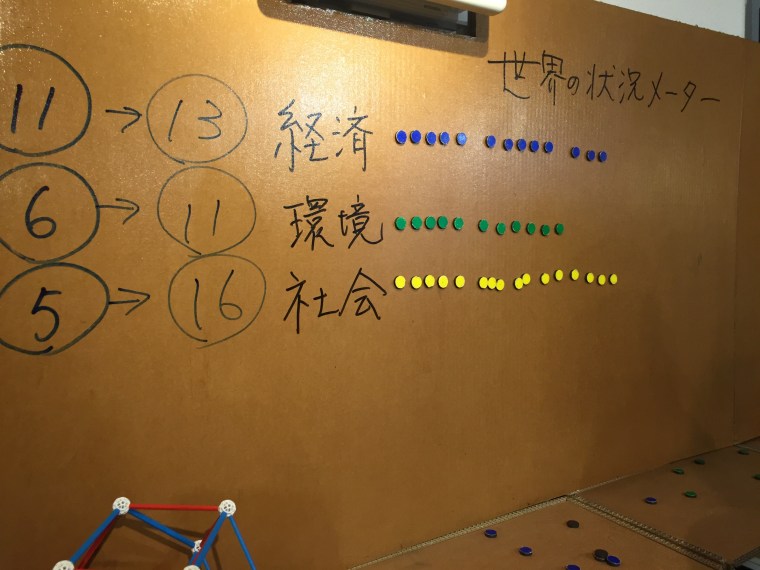

プロジェクトを実行する時の大きなポイントの一つは、参加者全員が写真のようにホワイトボードに張り付けられたマグネットを共有しています。これは参加者全員で創り出す世界の状況を表していて、青は経済、緑は環境、黄は社会を意味しています。

どのプロジェクトを行うかで世界の状況が刻々と変わっていき、参加者全員が行うプロジェクトの結果、2030年の世界があらわれていく、という風にゲームが進んでいきます。

どのようなことが体験できたのか、という詳細をここでは綴りませんが、途中で、JAL(羽田)で特別に体験させていただいた「パイロット用フライトシミュレーター」を思い出しました。

ここでは自分を含め、12名がどうアクションするのかで、刻々と世界の状況が変わっていくこと、わたしたち一人ひとりの小さな行動が未来を変えることを疑似体験できました。

後半は、ゲームの振り返りと各人の気づき・感想と続き、13:30~17:30の4時間があっという間に過ぎました。

体験場所によっては3時間のところがありますが、内容理解と次のナビゲーションとして4時間は欲しいと思いました。なのでちょうど良い時間配分でした。

さてさて、やはり疑似体験なので、よりよい将来実現・実践のためには「SDGsコンピテンシー」の応用能力が必要です。

ビジネスでは、「①本業×②SDGs×③価値創造(コンピテンシー)」の統合が求められます。

入門レベルの人たちを、応用・実践としての下記「深い知・高い知・広い知」能力を実践レベルに辿り着いてもらうとSDGsシフトの良循環につながると思いました、

・ミッション:大切にすること、命を使うこと(深い知)

・ビジョン:ありたい姿、社会から選ばれる理由(高い知)

・イノベーション:現状と上記ミッション・ビジョンを埋める能力(広い知)

その意味で、

・ビフォー(入門):2030SDGsカードゲーム公認ファシリテーター

・アフター(実践):SDGs成長経営ナビゲーター(新価値創造研究所)

を一気通貫で二本柱としてご支援していくことが、社会から要請され、貢献できると洞察しました。

これから、公認ファシリテーターを取得してゆきます。

これまで様々な業種業態に、SDGs勉強会、SDGs講座、SDGs実践プロジェクトのご支援をしてきたのですが、「SDGsカードゲーム」というものがあることを知り、ご縁があって「2030SDGsカードゲーム体験会」に参加してきました。

そこで、

・いったい、どのような内容なのか

・どのような方たちが興味関心を持たれているのか

・上記の自分の活動とつなげると新結合となるかもしれない

というSDGs絡みのマーケティングとイノベーションを兼ねて申し込みをしました。

当日、そこには、小学生から高齢者まで老若男女・12名の集合でしたが、興味深かったのは、二組の親子が参加され、その一組は4人(小学生・高校生・夫婦)で勉強にきていたことでした。

更に、高校の校長先生も第2の人生を模索されていたことです。そして、素敵な会場とファシリテーターが我々を疑似SDGs体験に誘いました。

さて、カードゲーム「2030 SDGs」とは、SDGsの17の目標を達成するために、2030年までの道のりを体験するゲームです。、

・「なぜSDGsが私たちの世界に必要なのか」

・そして「それがあることによってどんな変化や可能性があるのか」

を体験的に楽しみながらSDGsの本質を理解することができるようになっています。

ルールはいたってシンプルで、与えられたお金と時間を使って、プロジェクト活動を行うことで、最終的にゴールを達成するというものです。

プロジェクトを実行する時の大きなポイントの一つは、参加者全員が写真のようにホワイトボードに張り付けられたマグネットを共有しています。これは参加者全員で創り出す世界の状況を表していて、青は経済、緑は環境、黄は社会を意味しています。

どのプロジェクトを行うかで世界の状況が刻々と変わっていき、参加者全員が行うプロジェクトの結果、2030年の世界があらわれていく、という風にゲームが進んでいきます。

どのようなことが体験できたのか、という詳細をここでは綴りませんが、途中で、JAL(羽田)で特別に体験させていただいた「パイロット用フライトシミュレーター」を思い出しました。

ここでは自分を含め、12名がどうアクションするのかで、刻々と世界の状況が変わっていくこと、わたしたち一人ひとりの小さな行動が未来を変えることを疑似体験できました。

後半は、ゲームの振り返りと各人の気づき・感想と続き、13:30~17:30の4時間があっという間に過ぎました。

体験場所によっては3時間のところがありますが、内容理解と次のナビゲーションとして4時間は欲しいと思いました。なのでちょうど良い時間配分でした。

さてさて、やはり疑似体験なので、よりよい将来実現・実践のためには「SDGsコンピテンシー」の応用能力が必要です。

ビジネスでは、「①本業×②SDGs×③価値創造(コンピテンシー)」の統合が求められます。

入門レベルの人たちを、応用・実践としての下記「深い知・高い知・広い知」能力を実践レベルに辿り着いてもらうとSDGsシフトの良循環につながると思いました、

・ミッション:大切にすること、命を使うこと(深い知)

・ビジョン:ありたい姿、社会から選ばれる理由(高い知)

・イノベーション:現状と上記ミッション・ビジョンを埋める能力(広い知)

その意味で、

・ビフォー(入門):2030SDGsカードゲーム公認ファシリテーター

・アフター(実践):SDGs成長経営ナビゲーター(新価値創造研究所)

を一気通貫で二本柱としてご支援していくことが、社会から要請され、貢献できると洞察しました。

これから、公認ファシリテーターを取得してゆきます。

価値創造から「事業創生・地域創生・人財創生」へ

昨年の後半から、大企業・中堅企業の自社内へのSDGs取込み・取組みが加速しているのを実感しています。そして、その様な定量データも多く見られるようになりました。

多くの経営者に、「SDGs取組みの魅力」をお聴きすると、

1.成長市場・成長経営への期待。

→社会変化、ゲームチェンジ、第2の創業

ゼロサム事業(現状維持・右肩下がり・行き詰まり)から、SDGsを通して市場が大きくなるプラスサム(ノンゼロサム)事業への転換と事業創生

2.グローバルスタンダードである。

→大きい潮流であり、挑戦すれば世界市場に直結している

SDGs17ゴールは、世界共通目標であり、共通言語・活動であるため、「SDGs・ON」にないとビジネス社会から相手にされなくなること(=お声がかからない)

3.求人、就職のアドバンテージ。

→ 「選ばれる会社」になる指標

新人・中途に限らず、「世の中に感謝されたい」会社・自治体に、自分の生きる時間を使うことへの強いニーズがあり、その意志・意識のない会社は選ばれないこと

が上位にあります。

さて、SDGs勉強会の依頼内容では、会社によって大きなレベル差があります。

①(序):いったい「SDGsとは何か?」をわかりやすく知りたい

②(破):どのように「SDGs」を社内に取り込めばいいのか?

③(急):「SDGs」を成功させるための自社・社員のコンピテンシー(応用能力)は何か?

大企業でも、グラデーションの様に両脇(SDGsを全く知らない~積極実践モード)までバラツキがあって、それをお伝えすることも私たちの重要な仕事と思っています。

さてさて、上記「SDGs取組みの魅力」の3つの具体例を参加者の方たちにお伝えすると、「SDGs」を見る目が変わってきます。

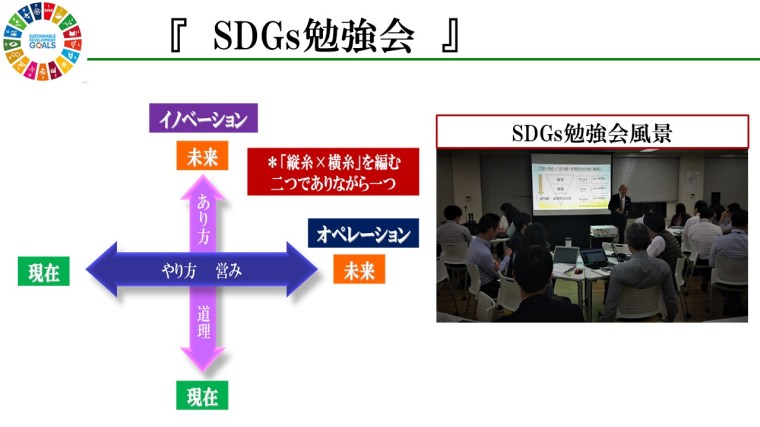

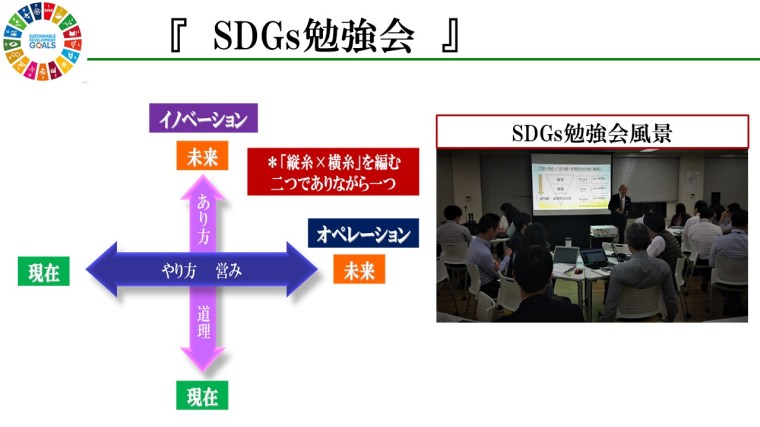

経営とは、縦糸(あり方・道理)と横糸(やり方・営み)でできる織物の様なものです。

日頃の仕事は、図の横軸の「やり方・営み」のオペレーションが中心になりがちですが、社会変化の中で競争が激しくなり、行き詰まりを認識されているところが多いのが現状です。

行き詰まりから脱するときには、これまでの常識(やり方・考え方)となっていた縦糸(あり方・道理)をこれからの時代にあった目線・視座で把えることがポイントになります。

SDGsは、意識を2030年に置くことで、未来から現在を観るバックキャストを通して、2030年に隆々としている経営を描く優れたツールになっています。

それは、経営者・社員の視座が一段階上がり、経営者・社員が未来(2030年)のビジョン・ありたい姿を語ることができるようになる数少ないツールです。

そこでは、

A. 自社は、社会課題とどうつながるのか?

B. 2030年に向けた自分たちのコンピテンシーは何か?

C. 自分たちの(2030)ビジョンがどう社会に役立つのか?

の検討(前半部)が必要になってきます。

「SDGs勉強会」で『SDGsの本質』をお伝えすると、上記A.B.C.の様な問題意識が、経営層・受講者の中に自然に芽生えます。(これまでの多くの勉強会アンケート結果がそれを明示しています)

その準備が整ったときが、「自分ゴト」の始まりになります。

②(破):どのように「SDGs」を社内に取り込めばいいのか?

③(急):「SDGs」を成功させるための自社・社員のコンピテンシー(応用能力)は何か?

に重点が移っていくのが通常です。

今回の都内「SDGs勉強会」は、サテライト視聴を含めて60人強の受講者でした。

①(序):いったい「SDGsとは何か?」をわかりやすく知りたい

からのスタートでしたが、誠実で真剣で中身の濃い質疑応答で時間が過ぎました。

多くの方たちが自分ゴトとして、自社・自分の未来にそれぞれの危機感、夢、想いを馳せられているのが伝わってきました。

次のステップに必要なのは、経営層が決断して、成長・成功するための「成功環境」を用意することにあります。

新価値創造研究所は、次のステージで、『SDGs成功』のために不可欠な「コンピテンシー」を理論とわかりやすい具体例でお伝えしてゆきます。それが隆々とした未来につながります。

それが、下記「五方よし」です。

①売り手よし

②買い手よし

③世間よし

④地球よし

⑤未来よし

昨年の後半から、大企業・中堅企業の自社内へのSDGs取込み・取組みが加速していて、その様な定量データも多く見られるようになりました。

それに伴って、そこに連なる中小企業が本格的に動き出しているのが今年です。

(企業の大小にかかわらず、先行と遅行の2極化が進んでいます)

多くの経営者にとって、SDGs取組みの魅力は、

1.成長市場・成長経営への期待。(社会変化、ゲームチェンジ)

ゼロサム事業(現状維持・右肩下がり)から、市場が大きくなるプラスサム(ノンゼロサム)事業への転換

2.グローバルスタンダードである。(大きい潮流であり、世界市場に直結している)

世界共通目標であり、言語、活動であるため、「SDGs・ON」にないと社会から相手にされなくなる「OFF」

3.求人、就職のアドバンテージ。(選ばれる会社になる指標)

「世の中に感謝されたい」会社・自治体に、自分の生きる時間を使うことへの強いニーズがある

上記①②③は、「価値創造の知」第276夜に綴った下記「五方よし」につながります。

①売り手よし

②買い手よし

③世間よし

④地球よし

⑤未来よし

実際に、SDGsの勉強会、セミナー、実践ご支援を実践する中で、

関西・東海の地域の方たちのほうが、関東・東北・北海道よりも「五方よし」の意気込みが高いことが興味深いです。

(近江商人、船場商法等が影響しているのでしょうか)

それは、トップの方や経営層の「危機感・当事者意識の強さ」と比例しているようにも感じます。

ただ、それはしなやかな、たおやかなトップダウン型にみえます。

さて、新価値創造研究所主催の「SDGs勉強会(半日)」のメリットを図解を交えてお伝えします。

経営は、縦糸(あり方・道理)と横糸(やり方・営み)で織物になります。

日頃の仕事は、図の横軸の「やり方・営み」が中心ですが、社会変化の中で競争が激しくなり行き詰っていることが多いものです。

行き詰まりから脱するときに、常識となっていた縦糸(あり方・道理)をこれからの時代にあった目線・視座で把えることによって観える風景が変わります。

① 本気の自分ゴトへ

経営の「やり方」からではなく、「経営のあり方×SDGsの本質」を深く考え、気づいていただくことで、本気の自分ゴトになること

② ありたい姿と自社の存在価値を考える

これまでの制約を外して、10年後(2030年)のありたい姿と、その時に感謝される自社の存在価値をイメージする(イメジメント)

③ 「イノベーション・革新」の方法と心得を身につける

それを実現するときには、これまでの延長上では実現できないので、「SDGs×イノベーション」の能力が必要なことを共通認識する

つまり、「本気→本質→次の本流」の土台を、自ら気づいて前向き・前のめりになっていただけるかがポイントです。

そこでは、「構想したい、挑戦したい、実行したい」というレベルまで受講メンバーたちの熱いマインドアップができているかどうか。

その上で、「(2030年)自社の本来と将来」のワクワクする物語を磨き上げるのが次のステップです。

グローバルスタンダードのSDGsと本業を統合して、「深く・高く・広く」読み、検討することで「隆々とした未来の輪郭」が浮かび上がってきます。

それを推進する経営層の強い想い、本気があることが、(2030年に向かう)成長経営の肝(きも)になることを数多く経験してきました。

将来は強い想いから創られます。

価値創造から「事業創生・地域創生・人財創生」へ

本夜は、「SDGs」を検討し、展開するのに不可欠な「バロック思考*」を綴ります。

*baroque(バロック)とは、ポルトガル語「barroco(ゆがんだ真珠)」が語源。6世紀末から18世紀に欧州で流行した芸術様式。

均整と調和のとれたルネサンス様式に対し、自由な感動表現、動的で量感あふれる装飾形式が特色です。

この「バロック」の本質を松岡正剛師匠主宰の未詳俱楽部(第26夜)で下記の様な表現を師匠がされていて、

その意味するところがとても印象的で、現在の「価値創造思考」の重要なイメージと方法になりました。

千夜千冊1181夜から加筆引用

---------

— 一つの世界しかあらわさなかったルネサンスを脱却したのが(複焦点的な対比性、二焦点的な楕円の)バロックであった。

ルネサンスが円の一つの中心をめざしたのに対して、バロックは楕円の二つの焦点のように、複数の中心をもちかかえることを選んだ。—

--------

典型的で皆さんに判りやすい現代事例として「iPhone」を取り上げます。

「iPhone」が登場する前は、「iPod」「デジカメ」「ネット」「電話」の一つ一つが市場を持っていました。

前職パイオニア社のオーディオもその一つでした。オーディオという一つの世界を追求すれば良かったのが20世紀後半でした。

上記それらは、一つ一つがルネサンスの様に、性能機能を追求する一つの世界でした。

ここに、一つだけではない「複焦点な楕円」を統合して、一段階上の「バロック世界(新市場・新文化)」を生み出したのがスティーブジョブズ(第157夜~)です。

これが代表的な『イノベーション』の実例です。

自分ゴトでは、この連載で何回か取り上げましたが、

前職パイオニア社で、社長直轄でプロデュースした、異業種コラボ・ヒット商品群(第14夜)の実例です。

・ウィスキー×音楽: ピュアモルトスピーカー

・ファッション×音楽: ループマスター

・インテリア×音楽: ハッピーチューン

・お風呂×音楽: ハッピーアクア

それまで、「性能・機能」を中心に成長してきた「ルネサンス」では限界が見えてきて、

上記の様に、自社だけではできない動的な、バロック世界をつくり、新市場、新ライフスタイルを生み出しました。

さて、バロック的に「SDGs」を体感する方法に、普及が進んでいる「SDGsカードゲーム」があります。

ここでは、『経済・環境・社会』という3つの要素がいったいどうつながりがあって、そのゲームの自分たちのやり取りの中で、世界の状況が変化する様子を実感しながら、未来を良くしていくための気づきを参加者全員に与えてくれます。

これも複焦点(経済・環境・社会)の楕円統合です。一つ一つをバラバラにやっていては、世界をより良い方向に導くことに無駄な時間と労力を費やしてしまいます。

最近のイギリスのEU離脱が象徴的ですが、グローバルを推進してきたアメリカ・イギリスがグローバルの限界を感じて、ポスト・グローバルに向かう世界の潮流の中で、「地球よし、未来よし」を実現するときに、

『SDGsの果敢な国連推進』

の可否がより意味を持つものになってくるのは間違いありません。

SDGsの成功の秘訣は、「①本業(経済価値)×②SDGs(社会価値)×③価値創造(成長価値)」の統合にあります。

ここでは、「バロック思考」が不可欠です。。

通常のSDGs勉強会、研修、講座は、②の理解の入門であり、①②③統合には踏み込みません。踏み込めないといった方が適切な表現かもしれません。

一番重要なことは、①②を認識しながら、一段階上の③をバロック的に生み出すことにあります。

それが、2030年にむかった「個人、企業、地域、国の成長の源」になります。

価値創造から「事業創生・地域創生・人財創生」へ

前夜(第276夜)では、日本企業にとって追い風となる『三方よし、五方よし』を綴りましたが、本夜は、SDGsの中心概念となる『三つのエコロジー』を取り上げます。

SDGs業界で、それ(『三つのエコロジー』)を取り上げているところをまだ見かけたことがありませんが、

『三つのエコロジー』の本に心を響かせていた人であれば、『SDGs』と『三つのエコロジー』の世界観がコインの裏表であることがすぐにわかります。

おそらく、欧州の方からそれが伝わってくるのではないかと洞察しています。

この「価値創造の知」では『三つのエコロジー』を、2016年の第9夜という早い段階で取り上げています。そこでも記しましたが、「三つのエコロジー(1991年初版)」フェリックス・ガタリ著は、自分の人生に大きな影響を与えてくれました。

この本は、30年くらい前の1991年の初版を熟読したのですが、フェリックス・ガタリ氏の先見性に驚くとともに、そこで警告してきた「地球危機・人類危機」を一部の人を除いて、人々(政治・国連)はずっと放置してきたことを残念に思っていました。

さて、昨年、新価値創造研究所の進むベクトルを『SDGsシフト』に大きく舵を切りました。

SDGsの根幹にある『三つのエコロジー』にある思想・哲学の上に、経営(本業)に、将来を切り拓く「新価値創造(イノベーション)」を組み込んで、社会・会社を変革して役立ちたいと思いました。

第9夜『三つのエコロジー』から少し加筆引用します。

---------

—従来のエコロジー運動がいわゆる「環境問題」(自然環境を中心とした)に限定されてきたことに疑問や不満を感じ、それだけでは現代世界の全面的危機に対処しえないとして、「環境のエコロジー」に加うるに、「社会のエコロジー」と「精神(心)のエコロジー」の三位一体理論を提唱する。

自分(橋本)の理解・編集では、

「人間は下記3つの世界(エコゾフィー)の中に生きている。

①地球環境 :物の公害(地球危機、気候危機)

②人間社会環境 :社会の公害(戦争、離婚等)

③心の環境 :心の公害(ストレス、ハラスメント等)

---------

人間は上記の3つの世界(環境)に包まれていることを実感・納得するところから始まります。上記の①②③は切り離すことはできません。

強いて言えば、人間の精神・意識が①②に強く向かわなければ、変革にむかわなければ地球も社会・会社も個人も立ちいかなくなることが自明です。

さてさて、2015年9月の国連総会で、193ヵ国全会一致で採択されたのは、

⇒「Transforming Our World(我々の世界を変革する)」

:持続可能な開発のための2030アジェンダ

が正式文書になります。

それは、一人一人の精神・意識が、「わかる⇒かわる⇒実行する」(第8夜、第32夜、第70夜)にステップアップに向かわせたいツールであり、17の目標(ゴール)がSDGsです。

そのためSDGsは、地球危機・人類危機を謳いながら、社会・人間の課題からビジネスにも踏み込んでいるのです。

ビジネス(利益)と公益を結び付けなければ、解決に向かわないことを経験してきたからです。

今でも「SDGsは環境がメインのツール」だと思い、SDGsがビジネスに踏み込んでいることに違和感を持たれている多くの方たちがおられます。

逆に、ビジネスに踏み込んでいるために、それまで「静脈産業」だったものが、「動脈産業」「金融業」「政治」と連携して前進・進化が図られています。

そこに、この『三つのエコロジー』を理解することで、SDGsの本質(コア)を掴んで、それを起点として自身や会社の頭の金型(常識)を変えることができます。

新価値創造研究所の本格的なSDGs勉強会/セミナー/成長経営プロジェクトでは、それらに時間をかけて図解とともに説明しています。

そうすると出席メンバーの見える風景が変わってきます。

基本的な構図は、『三つのエコロジー』をベースにして

『ミッション・ビジョン・イノベーション』(新価値創造研究所HP)を3本の矢として

・バックキャスト・イメージ(時間軸:未来から現在を観る)

・リンケージ(空間軸:連携思考)

をそれぞれ縦軸・横軸としておくと、隆々とした将来の姿が浮かび上がってきます。

→基盤(『三つのエコロジー』)を豊かにすると、将来の社会・会社・個人が豊かになります。

ポイントは、『ミッション・ビジョン・イノベーション』の3本の矢を明確にすること。

そうすることで、

1. 売り手よし

2. 買い手よし

3. 世間よし

4. 地球よし

5. 未来よし

へ共にステップアップしましょう。

価値創造から「事業創生・地域創生・人財創生」へ