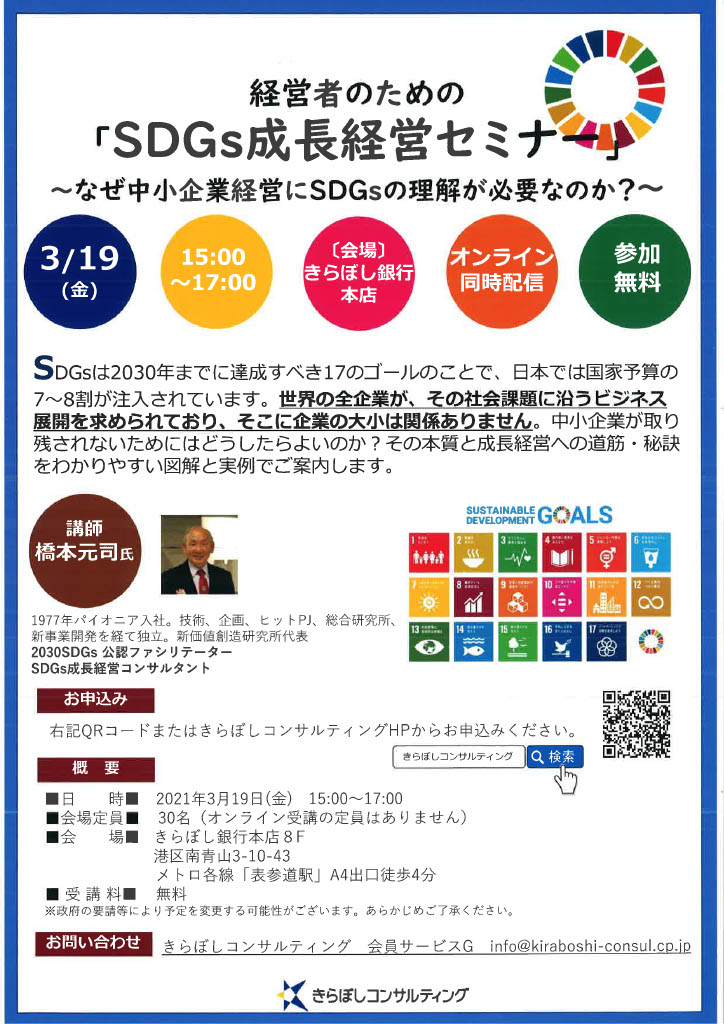

2021年2月17日 SDGs成長経営セミナーのご案内

来月3月19日(金)に、首記セミナー(2時間)の講師を務めることになりました。

添付リーフレットに記されているように、コロナ禍の影響で、オンライン(オンサイト)・オフラインなのですが、自分もすっかりオンラインに慣れると同時に、遠方の方たちが気軽に参加できるいい環境になったと思っています。

さて、

・SDGsって何かを知りたい

・SDGsに取り組みたいけれど、何をどうすればいいかわからない

・本業とSDGsをどのように適合したらいいのかわからない

・幹部社員、一般社員にSDGsの意味や意義を浸透させたい

・SDGsで、成長経営に変える方法や実例を知りたい

という経営者の「お悩み」が顕在化してきています。

SDGsについて、経営者が辿るプロセスは、基礎編と実践編があります。

・基礎編: 知る→わかる→かわる

・実践編: かわる→(ファンが)ふえる→(収益が)ふえる

ここで重要なことは、「わかる」から「かわる」にシフトすることにあります。

詳細は、第8夜(「わかる」ことは「かわる」こと)に記していますが、少し引用します。

---------

—それは、佐治晴夫さんが高校で理科を担当しているエリートの先生たちの研修会に呼ばれての話です。

そこで宇宙の始まりから人間に至るまでの話しをされた時に、国立大学のドクターで立派な業績を持って高校の先生になっている人が佐治さんのところにきて、

「今日先生がお話しされたようなことは、私は全部知っています。ビッグバンが起こる前に、どういうゆらぎがあったか、そこのところの数学的な話が聞きたかった」というわけです。そこで僕は彼に言ったんですよ。

「先生がそういうことをよく知っていらっしゃるということは僕にも想像できるけれど、僕から言わせていただくと、宇宙のことをあなたが勉強して知ることによって、あなたの人生がどう変わったかということをもって、知る、ということなのです。

あなたは生徒に、授業を通して彼らの人生をどのように変えられるかということを念頭において、地学の講義をしていますか?」

そう言ったら、彼は黙りましたね。

一番そこが問題ですよね。だから僕は「わかる」ということは「わ」と「か」を入れ替えて「かわる」ということだと思っています。—

---------

「わかる」から「かわる」にシフトするということは、「行動をかえる」「行動にうつす」ということです。変容することですね。

「わかったつもり」でも行動にうつすことがなければ、「知る」レベルだということでしょうか。

通常の企業支援では、「半日(4時間)×6回~10回」に実践プロジェクトの3回目あたりから、参加者が「かわる」モードになり燃える集団になることを経験しています。

心と脳に火がついて、自分で考え動き始めます。

(ただ、山形県でのご支援では、4時間で燃える集団になりました。それはトップに火がついたからです。トップの影響は大きいものがあります)

さて、来月のSDGsセミナーは、特定集団ではない、不特定参加社の2時間のダイジェスト版になります。

少しでも多くの方たちに、「かわる」ステージまでいって着火してもらいたいと思っています。

テーマでは、「経営者のための」となっていますが、個人の方でも楽しく学べる内容になっていますので、お気軽にご参加くださると幸甚です。

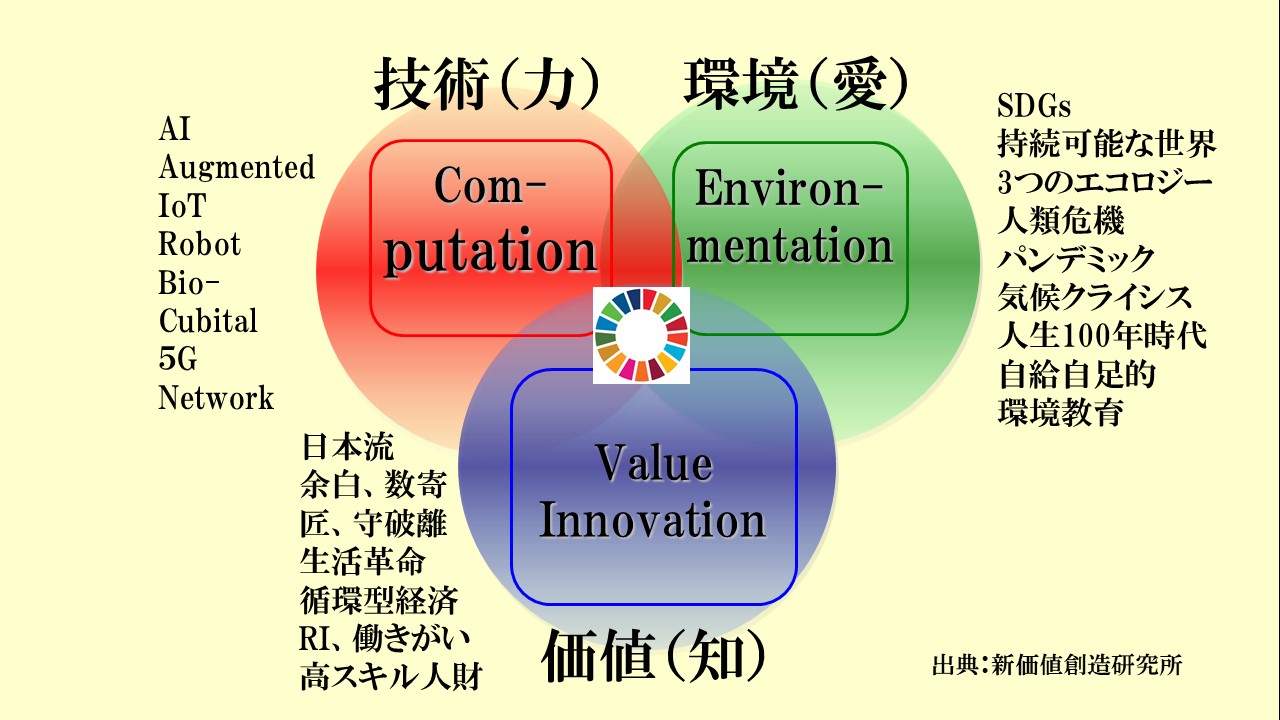

価値創造から「事業創生・地域創生・人財創生」へ